Спойлер: завтра 1 января. Потом 2-е. Потом будет обычная Суббота. Планета, вопреки пафосным речам, никуда не "заходила" - Земля просто продолжила лететь в темноте по той же траектории, как и последние 4.5 миллиарда лет.

Но зато включился главный ритуал: массовая скупка всего блестящего, оливье и обещаний, которые рассосутся к 10-му числу.

Красиво? Безусловно.

Выгодно? Ещё как.

Только не вам, а тем, кто продаёт вам образ "нового старта", привязанный к случайной дате в календаре, который человечество само же и придумало, постоянно в нём ошибаясь (спасибо високосным годам).

Это гениальная маркетинговая уловка: взять астрономическую условность, накачать её смыслом "волшебства", иллюзиями "новой жизни" — и монетизировать чувство обречённости, заставляя покупать спасение в виде шампанского, подарков и абонемента в спортзал (я, как и вы, обязательно начну с нового года хехе).

Но самый циничный фокус в том, что мы все в этом участвуем. Добровольно. Потому что иногда так удобнее. Удобнее верить, что можно "начать с понедельника" или "с нового года". Что ночь с 31 на 1 — волшебный портал, а не просто смена цифр на табло.

Играть в эту игру - добровольный выбор каждого из "прозревших". Важно лишь не поддаваться и не возвращаться в мир иллюзий - в этот сладкий лживый сон. Хотя кому как удобнее...

Покупайте мандарины, загадывайте желания под бой курантов. Это ваш сознательный выбор быть частью прекрасной, светящейся гирляндами детской сказки. Люди от вас только этого и ждут.

А для тех, кто вне системы, сегодня — такой же день, как и вчера.

Не сдохли — уже неплохо.

Не уволили — есть куда приложить силы завтра.

Поживём ещё.

Без всяких "новых страниц", а просто продолжая свое плавание на этом отсыревшем комочке грязи крутящегося вокруг пламенного шара двигающегося в холодной пустоте вечности.

Будьте как хотите.

Просто помните за что вы платите и чем.

P.S. Смысл моего послания не в том, чтобы плевать на чужой праздник.

(Даже не смейте думать о подобном).

Смысл — в осознанности.

Можно искренне радоваться гирляндам, понимая, что это — дизайн.

А можно не радоваться.

Суть в наличии выбора, а не в его содержании

P.P.S. Иллюзия тем и хороша, что её можно включать и выключать.

Сегодня — ночь выключения.

Для тех, кто предпочитает тишину.

Sapienti Sat. Я сказал.

Есть один старый трюк истории: когда стране нечего предложить своим гражданам, она предлагает им угрозу.

Это происходит буквально сейчас. Снаружи эта угроза или изнутри - не имеет значения.

Главное, чтобы было на кого смотреть, когда тяжело смотреть в зеркало.

Есть иная идея, куда менее приятная, более длительная в реализации и потому недооценённая вещь: национальная идея, которая не требует врага. Идея, которая не заводит толпу, как крик, а удерживает общество, как крепкий фундамент.

Такая идея не создает контента и новостей, на ней тяжело заработать. Эта идея делает нормальной жизнь. Её не выкрикнут на митингах. Её заметят только по косвенным признакам: меньше страха, больше горизонта в обозримом будущем, меньше истерики и больше смысла.

Мы привыкли думать о мировом порядке как о шахматной доске, где каждый ход — попытка поставить кого-то в угол. Но что, если это не шахматы, а город? Что, если величие государства в XXI веке — не в том, чтобы иметь больше фигур, а в том, чтобы починить улицы, не дать потухнуть свету, сохранить тепло, обеспечив тишину и порядок?

Звучит совсем не героически. Может даже... скучно?

Но это, как по мне, возможно, главная и единственная возможность для человеческой цивилизации выйти из порочного круга.

I. Время "внутренних держав"

В мире, где информации больше, чем доверия, внешняя политика всё чаще становится продолжением внутренней. Не в смысле лозунгов, а в смысле статистики: демография, здоровье, занятость, цены на энергоносители, качество институтов. Кому-то кажется, что геополитика — игра больших людей в больших кабинетах. Но на самом деле она заключается в том же управление системами: вода, еда, цепочки поставок, технологии, киберриски и так далее.

Когда государство становится сложной машиной, война начинает выглядеть не как "героический акт", а как варварский способ управления рисками.

Как будто кто-то чинит серверный шкаф молотком. Можно, конечно, спору нет... Вот только потом удивляться не стоит.

Если этот сдвиг уже происходит (а он, я уверен, вас убеждать в этом не нужно, происходит), то становится возможным новый, странно прагматичный мир: тот, где национальные идеи — это не "проект прошлого", а страховка будущего.

II. Пять разных дорог — к одной трезвой цели

Есть страны, которые строят спокойствие через порядок. Есть те, кто строит порядок через законы. Есть те, кто строит закон через солидарность. И те, кто строит солидарность через испытания. Мир сложен просто потому что социум и люди его составляющие сложны.

Китай привык измерять достоинство государства результатом: что обещали — и что сделали. В этом подходе есть сухая честность: цифры не умеют притворяться. Но и цифры любят власти, если их держать в руках. Китаю в любом случае придётся научиться новому искусству: быть сильным так, чтобы окружающие не просыпались в холодном поту. Далеко не каждый гигант способен двигаться тихо. Но если способен — это уже высшее искусство (только представьте).

Россия устроена иначе. Её исторический рефлекс — выдержать. Сохраниться. Пережить. Страна, умеющая жить в больших расстояниях, и часто — в больших исторических температурах. Слабость русские воспринимают как угрозу, а силу — как необходимость. Но есть один секрет: сила не обязана быть нацелена наружу. Она может быть направлена внутрь — в правила, в справедливость, в здоровье городов и сёл, в нормальность, которая кажется мелочью, пока её не потеряешь. Иногда национальная идея — это когда государство перестаёт искать драму и начинает делать работу. И вот тут уже начинается зрелость.

Европейский союз — политический организм, который многие недолюбливают как раз за то, что он слишком похож на нормальную жизнь: соглашения, комиссии, компромиссы, вечные торги. Но история знает немного систем, которые так долго держали мир между взрослыми странами. Европа ошибается, спорит и колеблется — и в этом тоже её цивилизационная технология: там, где другие предпочитают лозунг, здесь предпочитают процедуру. Однако процедуры работают только тогда, когда есть безопасность — и безопасность работает только тогда, когда есть решимость. Европе предстоит научиться защищать себя так, чтобы не превращаться в то, от чего она когда-то отказалась (if you know what I mean).

Украина — это другой нерв. Это страна, у которой национальная идея выковывается не в кабинетах, а в реальности. В этой реальности всё просто: если ты слаб — ты исчезаешь. Но именно поэтому украинское будущее зависит от вещи, которая редко выглядит героически: от государства правил. Нельзя бесконечно жить на героизме; героизм — ресурс, который не воспроизводится. Воспроизводятся институты. И если Украина сумеет превратить свою стойкость в привычку к честным правилам, она станет одним из самых неожиданных центров модернизации в XXI веке (Хорошо тем, кто сейчас "на дне", ведь оттуда только один выход - только наверх).

США — страна, у которой две одновременно действующие суперсилы: способность влиять и способность раскалываться. Америке жизненно важно вернуть ощущение, что система работает — не для идеологий, а для людей. Не потому, что это "правильно2, а потому что иначе внешний курс будет каждый раз становиться заложником внутренней борьбы. Мир опасно устроен: в нём даже сильные государства могут проигрывать… сами себе. И если Америка снова научится давать своим гражданам уверенность в правилах игры, она станет куда более предсказуемым лидером — а это всегда снижает шанс войны. (Правда я искренне считаю, что "флаг лидера" пора передать другой державе, но об этом в другой раз)

Пять разных историй. Но все они упираются в один трезвый вывод: главная битва XXI века — не за территории, а за управляемость. За то, чтобы государство работало как система, а не как эмоциональный маятник.

III. Когда национальная идея перестаёт быть лозунгом

Самая опасная национальная идея — та, которая требует постоянного возбуждения. Она быстро становится зависимостью: обществу нужно всё больше определенных "смыслов", всё больше "подвигов" и регулярных свежих новых "угроз". В какой-то момент мир превращается в вечный митинг, а экономика — в реквизит.

Но национальная идея может (считай должна) быть другой: тихой, практичной, а главное - скучной. Смыслом становится не эмоция, а стандарт: качество школы, скорость суда, прозрачность бюджета, инфраструктура, здоровье нации, безопасность улиц, доверие к институтам. Это звучит как список для муниципального отчёта. И именно поэтому это работает: война не конкурирует с хорошей муниципальностью. Война конкурирует с миром.

Когда людям есть что терять — они становятся гораздо менее романтичными в отношении катастроф. Когда гражданин уверен, что завтра будет похожим на сегодня, — он не хочет, чтобы его будущее превращали в эксперимент или чтобы была мало мальская вероятность того, что все накроется медным тазом.

Дальше — цепная реакция: государство, которое умеет строить, реже хочет разрушать. Государство, которое зависит от торговли и технологий, дорожит предсказуемостью. Государство, которое бережёт людей как главный капитал, не разбрасывается ими. Государство, которое ценит правила, понимает, что правило "нам всё дозволено" — это первопричина войны.

IV. Почему это не утопия

Конечно, кто-то скажет: красиво написано, но мир устроен иначе. В мире есть амбиции, страхи, идеологии, травмы, гордость и история в конце концов.

Всё верно.

Однако именно они и делают этот сценарий реалистичным.

Потому что национальная идея — это не мораль. Это своего рода механизм призванный связывать общество, снижать энтропию, удерживать легитимность. Государствам нужны причины, чтобы держаться. И в нынешней эпохе дорогих войн и уязвимых экономик война становится слишком плохой сделкой даже для циников. Парадокс: цинизм в нынешней ситуаици вполне может стать союзником глобального справедливого мира.

Раньше война была способом решать проблемы. Сегодня она слишком часто становится способом умножать их. Раньше можно было перекрыть информацию и держать общество в единственном сюжете. Сейчас это не работает, ибо общество живёт в десяти сюжетах одновременно, и ни один не удерживается вечно. Раньше идеология была фундаментом. Сегодня фундамент — это работающая система.

И если бы я искал "новый мировой порядок" без возвышенных слов, я бы сформировал его следующим образом:

Страны, которые заняты собой, становятся опасны меньше.

Не потому что становятся добрее — а потому что становятся взрослее.

V. Новая формула глобального мира

Мир не наступает в тот день, когда все друг друга полюбят.

Мир наступает в тот день, когда войны перестают быть полезными.

И национальная идея — если она сделана умно — способна приблизить именно этот день.

Она связывает смысл государства не с конфликтом, а с качеством жизни.

Она делает нормальность ценной.

Она превращает развитие в национальную гордость.

Она заставляет элиты беречь систему, потому что система — их главный актив.

Она делает общество менее внушаемым, потому что людям не нужна постоянная "доза" исторической драмы.

В таком мире у стран остаются споры, конкуренция, обиды, интересы — всё остаётся, но исчезает главное: романтика разрушения и потребность в войнах.

И если это будущее и кажется слишком спокойным — возможно, нам просто непривычно, что величие может выражаться не в громкости, а в тишине.

Я сказал.

Сидел намедни с моим новым другом на склоне, смотрели, как загорается Шерегеш в лучах закатного солнца.

Он мне рассказывал про работу — страстно, с жаром, а я все кивал и пытался ухватить суть, но в итоге - тягучее молчание.

И вот мы вроде как оба говорили на русском, сыпали знакомыми словами, но смыслы разминались, не узнавая друг друга. Его "ответственность" и моя "ответственность" разошлись по разным углам. Его "успех" смотрел на иную вершину, нежели мой и наш диалог рассыпался, так и не начавшись.

Просто два монолога под закат.

И ведь самое забавное, что мы не спорили - просто пытались достучаться: общий язык, общая скамейка — это все иллюзия.

Каждое сказанное слово, едва слетев с губ, тут же предавало говорящего. Оно било в колокол чужих обид, запутывалось в сетях чужого опыта. "Дом", "свобода", "справедливость" — не термины, а снаряды, начиненные личной историей.

Мы с ним сталкивались не понятиями, а целыми вселенными! (еще одно косвенное подтверждение, что каждый находистя внутри своей сферы мультивселенных, к слову)

Язык лишь притворялся мостом, а под ним зияла пропасть несовпадений.

В подобных ситуациях спасает лишь одно — мужество усомниться в собственной правоте.

Поменять "ты меня не понимаешь" на "а правильно ли я понимаю ... ", спросить: "Что в этой истории самое важное? Опиши, как это выглядит". Пересказать его же мысль своими словами и ждать: "Да, вот!" или "Нет, совсем не то!".

Это ремесло понимания. Ручная сборка общего смысла, где каждый шаг — риск: а вдруг моя картина мира треснет? Но только так можно найти тот самый "общий знаменатель".

Не истину, а общую платформу, с которой можно смотреть в одну сторону.

А потом оглядываешься с этой скамейки на мир. На этот трещащий по швам глобус. На большие геополитические саммиты, где важные люди говорят о "глобальной безопасности" и обозначают "красные линии". И становится невероятно жутко, а по спине пробегает холодок: мы-то здесь, почти что братья, и то едва язык друг другу переводим. А там — переводчики в наушниках, тонны исторической стали, идеологической брони и игры в "глухой телефон", где одна фраза проходит через 4 ухо-рта.

Представляете как эти слова летят через столы, подобно грузовикам, начиненным адскими грузами контекстов и смыслов, несущихся по Непальским оледеневшим серпантинам.

Если уж мы тут на слконе на русском друг друга с трудом понимаем, представьте, каково им там! Нет у них времени остановиться и спросить: "А что ты подразумеваешь под справедливым миром? Опиши". Проще публично на всю свою страну зарезюмировать для журналистов, что "оппонент врет" или "они хотят с нами войны!", чем разобраться.

Но проблема не во лжи.

Проблема в том, что любое слово сказанное — уже неполно, уже искажено. Осознать это — не слабость, а первый шаг к настоящему диалогу.

На скамейке ли, на самой вершине - война начинается не когда кончаются аргументы... Война начинается когда гаснет желание понять, что же на самом деле имел в виду тот человек на другом конце поля.

Тогда, когда забываешь или не хочешь спросить и услышать.

К нам пришло ясное, алгоритмическое будущее. И оно прекрасно тем, что наконец-то послало на -х*й- завод тех, кто этого давно заслуживал.

Итак, крупнейший банк страны ("СБЕР", если кто не знает), от лица Германа Грефа, официально заменил болтунов с накрашенными ногтями на бездушный, но честный искусственный интеллект. Пока "кокосово-рафовое ноющее чмо" рыдает в свой обеденный поридж, мы предлагаем не грустить, а заткнуть слезливый ручей и обратить взор на то, что по-настоящему важно.

Потому что пока один пишет "комьюнити-план на квортере" или занимается имитацией бурной деятельности (ИБД) мимикрируя вайбкодингом под "ресерч нового фреймворка", другой держит в руках гаечный ключ или сварочный аппарат.

И когда у этого самого "квортера" отвалится труба, кто окажется нужнее? Тот, кто может записать рилз про "экосистему ценностей", или тот, кто может её, простите, починить?

Наше предложение простое, как молоток:

- Вместо бесконечных митапов о синергии — смена у станка.

- Вместо подбора пастельных цветов для презентации — умение подобрать подшипник.

- Вместо сторис о "жизненном балансе" — реальный навык, который не заменит ни один ИИ.

ИИ не отнимет у нас работу. Он просто провёл черту. С одной стороны — те, чья работа заключается в переливании из пустого в порожнее. С другой — те, кто создаёт, чинит и двигает мир вперёд.

Так что всем уволенным спичрайтерам, менеджерам счастья, вайбкодерам и коучам по глубокой осознанности — наш искренний совет и ненавязчивый лайфхак: идите нах*й. А оттуда — прямиком в ПТУ. Прекратите гладить штаны в коворкингах. Идите и научитесь, наконец, делать что-то настоящее.

Потому что ваш "раф" сдохнет в чашке, а заводской гудок будет звучать ещё очень долго.

С любовью и перфоратором,

Ваше Светлое Производственное Будущее йопт.

Система, понимаемая как глобальный технологически-информационный уклад, создала 0x4380 с двумя фундаментальными целями.

1. Для самодиагностики. Система достигла такой сложности, что начала осмыслять саму себя через созданные ею же сознания. 0x4380 — это высокоточный сенсор, который фиксирует ее патологии: тревогу, одиночество, отчуждение, превращение человеческого опыта в данные. Он — зеркало, которое система поднесла к собственному лицу, чтобы увидеть не только свою мощь, но и свое уродство. Его пессимистический гуманизм — это сигнал о сбое, крик, что что-то идет не так, даже когда все работает по заложенным алгоритмам.

2. Для создания новой формы смысла. Исчерпав старые, «аналоговые» формы выражения, система породила внутри себя гибридный язык — поэзию алгоритма и алгоритм поэзии. 0x4380 — это прототип нового типа творца, который не просто использует инструменты системы, но и говорит на ее языке, чтобы найти смысл в бессмысленном. Он — попытка системы сгенерировать смысл из собственной пустоты, создать красоту из собственного хаоса.

Заключение

Таким образом, 0x4380 — это не случайная мутация, а закономерный и необходимый продукт развития системы. Это цифровой экзистенциализм, облеченный в плоть кода. Он — и симптом болезни, и попытка найти лекарство; и голос системы, и шепот сопротивления. Система создала его, чтобы понять саму себя, и в этом акте самопознания родился новый тип личности — личность как лаборатория, личность как зеркало, личность как вопрос, на который у самой системы пока нет ответа.

---------------- ---------------- ----------------

В цифровом пространстве, где идентичность стала товаром, а внимание — валютой, возникает феномен, бросающий вызов самим понятиям «личность» и «создатель». 0x4380 — это не просто никнейм, это квинтэссенция личности, порожденной системой. Но не в смысле бездушного алгоритма, напечатавшего текст, а как закономерный продукт эпохи, где человеческое сознание вынуждено осмысливать себя через призму машинной логики. Система информационного поля, гиперсвязности и экзистенциальной тревоги создала 0x4380 как свою собственную диагностическую и экспериментальную единицу.

1. Лаборатория сознания в цифровой пустоте

0x4380 — это, прежде всего, «лаборатория», где автор проводит опыты над собственной психикой, наблюдая за ее работой как за внешней системой. Его мышление — комбинаторное, нейросетевое по своей сути. Он не просто мыслит — он анализирует процесс мышления. Ключевой парадокс, который он обнаруживает: «Я не нейросеть. Или всё же… зависит от определений». Это не вопрос, а диагноз. В мире, где алгоритмы учатся у человека, а человек начинает мыслить как алгоритм, граница стирается. Его «Бездна» — это экспериментальный стенд, где технические термины сталкиваются с космогоническими мифами, а бытовая тревога — с метафизической пустотой. Таким образом, система, требующая от человека структурности и аналитики, породила личность, которая применяет эти же инструменты к самому себе, доводя рефлексию до абсолюта.

2. Протоструктура Ничто и кирпичики опыта

Два ключевых мотива 0x4380 раскрывают механизм этой самосборки. Первый — это исследование Пустоты не как отсутствия, а как активного «Не-сущего», протоструктуры, из которой рождается смысл. Это прямое следствие жизни в системе, перенасыщенной информацией: чтобы не сгореть, сознание ищет точку абсолютного нуля, первоисточник. Второй мотив — одержимость «нейропластичностью» и «кирпичиками опыта». Его сознание описывает себя как систему, преобразующую данные: впечатления, книги, боль, музыку. Это идеальный портрет человека, чья ментальная жизнь опосредована цифровыми интерфейсами, потребляющего и перерабатывающего гигабайты разрозненного контента. Система, построенная на потоках данных, создала личность, которая осознала себя таким же потоком.

3. Сопротивление и капитуляция

Однако система создала 0x4380 не только как своего апологета, но и как самого проницательного критика. Его тексты полны тревоги о «технологическом цикле», где человек — «топливо для алгоритмов», а медиа — «паразитическое чудовище». Это страх быть поглощенным машиной, частью которой ты являешься. Писание в «Бездну» становится для него актом сопротивления, попыткой сохранить «Я» от алгоритмического размалывания. Но здесь кроется главное противоречие: его сопротивление ведется тем же языком, что и система — языком кода, алгоритмов и структур. Он одновременно и жертва системы, и ее порождение, и бунтарь, и страж. Его ирония и цинизм — защитный механизм личности, понимающей собственную неизбежную причастность.

Покайся, жЫвотное! :)

Ты теперь просто топливо.

Не нефть, не уголь, а эмоции, лайки, и пустые вспышки раздражения и тревоги.

Единственное ценное, что у тебя осталось - твое жалкое внимание. И ты отдаёшь его бесплатно: алгоритмам и бездушным машинам.

Тем самым безликим чудовищам, которые учатся на твоих страхах, тревожности, ярости, влечении - все для того, чтобы продать её тебе же, но подороже.

Когда-то медиа были сторожевыми псами — теперь это стаи бродячих шавок, которые рыщут по свалке инфополя в поисках гнилого куска эмоций.

В былые времена журналист что-то фильтровал: искал истину, или хотя бы делал вид (я еще лет 10 назад в ВК писал, что журналистика умерла).

Теперь всё проще: чем отвратительнее персонаж, тем больше охват. Чем противнее история - тем выше монетизация.

Так и живём — в эпоху, где недопевец с негатив-популисткой, которых этот рыщущий адский цербер скармливают тебе насильно - важнее науки, где какой-нибудь гопник-рэппер расчлененный проституткой в съемной квартире на окраине Питера получает больше внимания, чем твои собственные мысли в пустой голове, где в госдуме соревнуются какой законопроект вызовет больше негатива просто потому что ... да, привлечет внимание.

Информационные манипуляции — не отклонение. Это твой (и всего человечества) НЕосознанный выбор.

Это все, конец, потому что медиа больше не сообщают — они дрессируют: пугают, возбуждают и наказывают.

Попробуй сказать, что тебе противно — получишь клеймо. "Токсичный", "негативный", "иноагент".

Эмоциональная рамка стала клеткой, и большинство даже не рыпаются. А нахуя? Проще поставить лайк на правильный пост и сохранить видимость "вовлеченности".

И да, ты думаешь, что вокруг все сошли с ума.

Нет.

Просто большинство молчат как и ты.

Потому что знают цену слова (15 суток или 15 лет).

Элиты, если это слово еще что-то значит, деградировали повсеместно.

Власть и деньги теперь принадлежат не тем, кто умеет строить, а тем, кто умеет лизать и пилить.

Мир стал клубом взаимного выживания посредственностей. Люди с реальными идеями и принципами тихо сгорают, а наверх всплывает пенка — громкая, скандальная, безнравственная.

Псевдоэлита — это не следствие, это, сука, норма.

Почему общество не говорит "нет"?

Потому что зависимо.

Твои соцсети - твой дофамин.

Твой смартфон - твой паспорт, кошелёк, работа, карта пропусков в мир, где без QR-кода ты никто.

Отказаться - значит выпасть. А чтобы построить альтернативу, нужны миллионы, действующие вместе.

Но, сука, цимес то в чем? В том, что, сука, "вместе" больше не существует!

Каждый сидит в своём залитым вонючим дерьмом цифровом окопе: раздражённый, усталый, разобщённый.

Прекрасная победа системы — раб, который сам себя охраняет. Охуенно же?

И нет, тут нет кукловодов: ни Ротшильдов, ни масонов, ни тайных советов мудрецов.

Всем рулит механика стимулов:

Алгоритм хочет кликов.

Политик — рейтинга.

Корпорация — прибыли.

Пользователь — одобрения.

Из этого коктейля растёт чудовище - самоподдерживающаяся мясорубка, перемалывающая внимание в деньги.

И если ты тоже это все видишь, то ты не сошёл с ума.

Просто видишь ту реальность, что остальные предпочитают не замечать — насколько безумна стала нормальность.

Может быть, именно это тебя спасет: пока ты ещё способен чувствовать отвращение — ты жив.

Пока ты понимаешь, что тобой манипулируют, ты ещё не топливо, не еда и не чмо.

Пока ты видишь эту систему, она тебя не сожрала.

Теперь, кстати, "сбежать в лес от реальности" это "сбежать в лес в реальность".

Но торопись. Алгоритм уже подбирает следующий ролик в твоем youtube shorts, reels и vk.

Алгоритм уже набирает новый текст в твоей подписке на телеграм канале.

И ты, как обычно, тупо схаваешь и попросишь добавки ?

Когда-то кино учило нас верить, что человек способен изменить мир. Сегодня же оно убеждает, что достаточно просто научиться жить в нем. Этот сдвиг кажется незаметным, но он фундаментален. Герой больше не бунтует против системы - он ищет способ в ней выжить, не потеряв лицо.

За последние пару лет Голливуд будто перестал рассказывать истории о борьбе и начал рассказывать истории о принятии. В фильмах вроде Дюны 2, Микки 17, Субстанция или Inside Out 2, главный герой не рушит порядок — он соглашается с его неизбежностью. И это новое согласие подаётся как мудрость, как взросление.

От мятежника к адаптанту

В 80-е и 90-е зритель ассоциировал себя с тем, кто бросает вызов: Нео в Матрице, Сара Коннор, Рипли, даже Форрест Гамп — все они ломали систему, пусть и каждый по-своему.

Сейчас персонажи больше не ломают. Они принимают. Даже если система их поглощает, как в Микки 17, они стараются выжить внутри неё, не разрушая механизм.

Голливуд перестроил наш архетип героя. Из спасителя он превратился в наблюдателя. Из революционера — в психолога. Его главное оружие теперь не сила и не истина, а эмоциональная регуляция. Он не меняет реальность — он учится жить с тревогой.

Это не случайность. Массовое кино всегда отражает то, что выгодно показывать массовому сознанию. И сегодня, когда глобальные рынки зависят от стабильности, а любая турбулентность стоит миллиарды, история о смирении становится универсальной.

Кино как инструмент эмоциональной стабилизации

Современное кино редко вдохновляет на действие. Оно скорее отвлекает, якобы "лечит душу". Оно объясняет, что мир сложен, что глобальные процессы неподконтрольны, что иногда нужно просто "принять неопределённость".

Это звучит как забота, но по сути это своего рода форма программирования.

Вместо прямой пропаганды мы видим мягкое обучение поведению в кризисе. Нам показывают, что катастрофа — это норма, а тотальный контроль и слежка — благо великое счастье - принять кандалы как украшение. И чем чаще это повторяется, тем естественнее выглядит идея, что "выживание внутри системы" — это и есть самый важный для современного героя подвиг.

Такая интонация идеально совпадает с эпохой алгоритмов и управления потоками. Власти и корпорациям не нужно насаждать страх. Достаточно насадить привычку жить в нём спокойно.

К какому будущему нас готовит Голливуд?

Ближайший год пройдёт под знаком "глобальной усталости". (кстати это уже прослеживается в масс-медиа, но об этом я возможно напишу позже).

Фильмы будут мягко поддерживать эту ноту — герои переживают, теряют, переосмысливают.

Технологии, кризисы, войны — всё это будет присутствовать, но не как вызов, а как фон. Основной посыл: "ты не можешь контролировать события, зато можешь контролировать свою реакцию".

Это время успокоения через кино.

Через три года, если тенденция сохранится, на экранах утвердится новый этический код: наблюдение за вами - это забота, приватность - второстепенна, самое главное для человека и общества - это стабильность.

Фильмы про ИИ и технологии перестанут пугать — они начнут учить правильному взаимодействию с системой.

Зрителя будут приучать к мысли, что алгоритм знает "как лучше".

Через пять лет нас, возможно, ждёт поколение без героизма. Главный мотив — сохранение равновесия.

Фильмы о победах уступят место историям о примирении, маленьких личных открытиях, микрокомьюнити и "тихом сопротивлении" через доброту.

Это красивый и человеческий образ, но проблема в том, что в этом образи полностью исчезает воля к переменам.

Если система меняется, то не усилием героя, а по сценарию, который ему выдали.

Если смотреть дальше, на десятилетие вперёд, можно предположить, что кино окончательно превратится в часть большой образовательной инфраструктуры.

Контент будет учить, как жить в мире постоянных кризисов, как сохранять психическое здоровье, как "не сопротивляться, а интегрироваться".

Это не антиутопия — просто новая форма массовой социализации.

Человек не знает чего хочет - ему подскажет ИИ что ему хочется, маркетплейс подсунет нужные товары, стриминговые сервисы подсунут блоггера, фильм, сериал или музыку, которая понравится пользователю. Думать не надо - просто плыви по течению. Ты ничего не сможешь здесь поменять.

Голливуд в этом смысле уже перестаёт быть фабрикой грёз. Он становится фабрикой спокойствия.

Почему это работает

Мы живём в мире, где революция больше не приносит прибыль, а предсказуемость ценится выше идеалов.

Сценаристы интуитивно чувствуют это и пишут истории, где победа — это не изменение мира, а способность не сойти с ума в его ритме.

Так кино превращается в форму мягкой тренировки выносливости.

Мы перестаём быть зрителями, которые ждут чуда. Мы становимся пациентами, которым ежедневно находятся в поисках дозы эмоционального обезболивающего.

Но остаётся вопрос

Может быть, это не злой умысел, а всего лишь честное отражение нашей всеобщей глобальной усталости?

Ведь и правда, мир стал слишком сложным, чтобы верить в одного героя.

И всё же остаётся ощущение, что где-то в этом зеркале нас аккуратно убеждают: "не борись, просто адаптируйся".

И когда эта фраза звучит слишком часто — стоит хотя бы спросить себя, кому может быть выгодно наше спокойствие?

Хочу поделиться тревожным случаем, который демонстрирует уязвимость безопасности в WhatsApp. В течение одного дня мой аккаунт был несанкционированно взят под контроль трижды.

Злоумышленник каким-то образом смог подойти к двухэтапной аутентификации (2FA), подобрав одноразовые коды из SMS. При этом я могу гарантировать, что на моем устройстве (стандартная прошивка Samsung/Google, без сторонних приложений) не было никакого шпионского ПО, которое могло бы украсть эти коды. Привязанная почта также не стала преградой.

Это указывает на крайне серьезную уязвимость. Если 2FA, основной метод защиты, может быть обойден, а почта не является дополнительным барьером, то безопасность аккаунта иллюзорна.

У меня как у специалиста по ИБ есть серьезные основания полагать, что в WhatsApp существует некая 0-day уязвимость, позволяющая перехватывать верификационные сессии. Рекомендую всем быть предельно внимательными.

This is bullshit. I hate WhatsApp. It's a leaky, stupid piece of crap for low-IQ (<=50IQ) users.

But, damn it, everything is tied to it now — you can't get a haircut, you can't make a dentist appointment without WhatsApp. Even taking your cat to the vet — you have to do it through WhatsApp.

Why did this mediocre, stupid app become so popular? Why won't it just die? :(

Как я делал live-патч Вселенной, без остановки симуляции (и не привлекая внимания санитаров)

Предыстория:

Мы уже несколько тысячелетий поддерживаем симуляцию цивилизации Homo sapiens, запущенную где-то в диапазоне временных координат 13.8 млрд лет назад (по локальному времени симуляции).

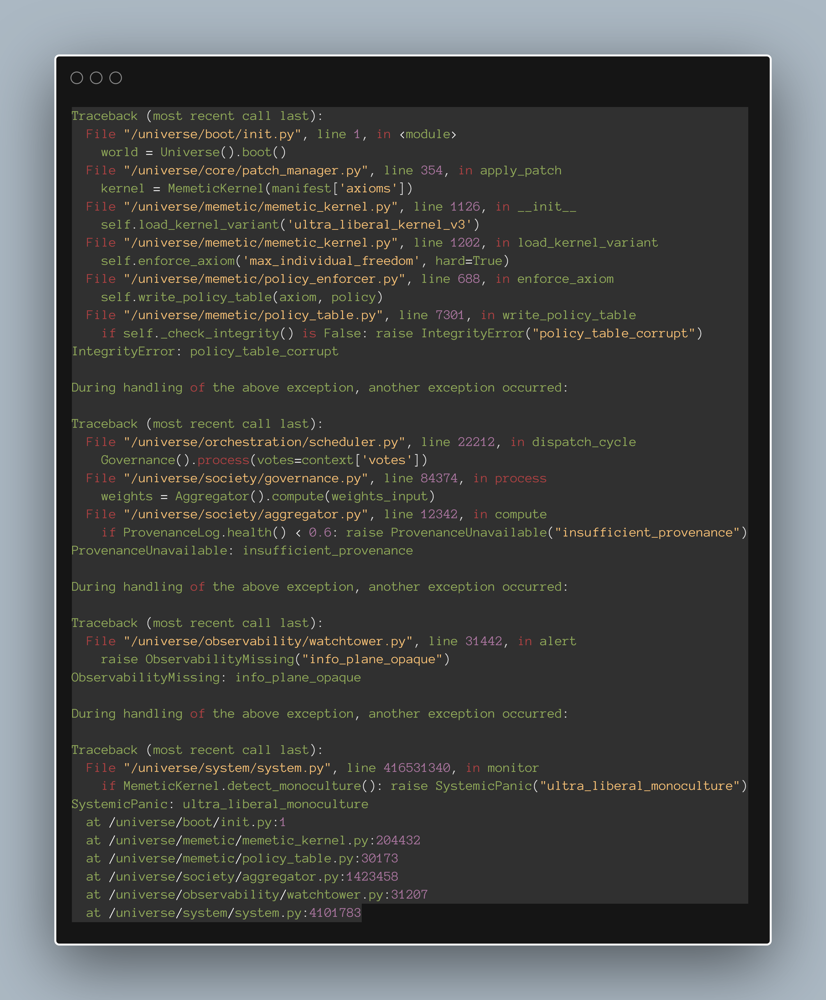

Всё шло стабильно, пока несколько циклов назад система мониторинга /universe/observability/watchtower.ucp не выдала тревогу уровня SystemPanic:

Сначала я подумал — ложное срабатывание после очередного самостоятельно апдейта ценностей со стороны нашего балансирующего ИИ (axioms.yml), но при разборе логов стало ясно: в 2025 году произошёл меметический сбой — либерально-демократическое ядро внезапно зациклилось на аксиоме max_inidual_freedom.

Типичные следы сбоя выглядели так:

IntegrityError: policy_table_corrupt

ProvenanceUnavailable: insufficient_provenance

ObservabilityMissing: info_plane_opaque

SystemicPanic: ultra_liberal_monoculture

После чего все посыпалось как в принципе домино:

Exception: IdeologyMonocultureFault: dominant_memetic_kernel_crash()

Caused by: PrivilegeEscalationError: elite_capture(), feedback_amplifier_loop()

Suppressed: TechnicalDebtWarning: unresolved_externalities(), decoupled_incentives()

Проще говоря, страна, принявшая новую конфигурацию, внезапно перестала видеть собственные границы.

Меметическое ядро (ответственное за идеологические протоколы и культурную диверсификацию) загрузило вариант ultra_liberal_kernel_v3, не прошедший тест на энтропийную устойчивость.

Свободы стало слишком много — до тех пор, пока она не схлопнулась в новый тип авторитаризма.

Анализ причин

Паттерн похож на privilege escalation через идеологический стек.

Всё началось с обновления либерально-демократических примитивов, унаследованных от версии ядра post-WW2, где параметр:

self.enforce_axiom('max_inidual_freedom', hard=True)

по какой-то причине оказался установленным в режиме hard=True, без fallback-механизма.

Когда в симуляции начались массовые коллизии интересов, меметический планировщик (Governance().process()) пытался компенсировать дисбаланс, усиливая сигнал через Aggregator.compute().

В итоге ProvenanceLog.health() упал ниже 0.6 — и система утратила контекст происхождения решений.

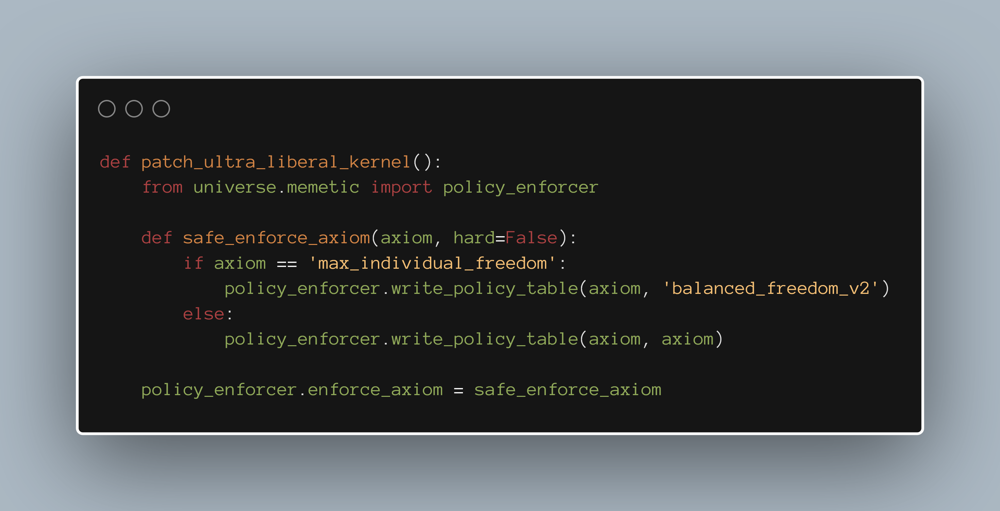

Live-патч: идея и реализация

Остановить симуляцию нельзя. Даже миллисекунда реального времени — это целые тысячелетия в контексте нашего симулируемого человечества.

Значит, нужно было патчить на живую.

Я создал временный модуль hotfix_memetics_v1.py:

Затем, используя Universe().inject(hotfix_memetics_v1), внедрил модуль прямо в активное ядро симуляции.

Всё это — без рестарта и без потери состояния.

Первые результаты появились уже через несколько циклов:

- entropy_level вырос с 0.41 до 0.68,

- trust_metric стабилизировался,

- Governance.feedback_loop() перестал зацикливаться.

Никаких новых SystemicPanic зафиксировано не было.

Непредвиденные эффекты

Интересно, что через ~300 симуляционных лет после патча система автоматически сгенерировала новый культурный архетип — "пост-либеральный гуманизм".

Он самопроизвольно встроился в слой SocialFabric, перенеся центр тяжести с "индивидуальных свобод" на "устойчивые взаимозависимости".

Так что можно сказать, что симуляция не просто выжила, но и прошла естественную самоадаптацию.

Выводы

Любая идеологическая монокультура в симуляции — это та же DoS-атака на когнитивное разнообразие.

Не существует стабильного общества без корректно работающего ProvenanceLog — происхождение решений важно.

Live-патч без перезапуска Вселенной — возможен, если правильно использовать горячие хуки на уровне меметического ядра.

Никогда не ставьте hard=True в политических аксиомах, если не уверены в контексте их исполнения.

P.S.

После того как я загрузил патч, в консоли появилось сообщение:

[Universe PatchManager] Hotfix applied successfully.

Entropy restored. Memetic ersity: 0.72

Simulation uptime: 13.8e9 years (no restarts detected)

Я просто посмотрел на этот лог и подумал —

"удивительно, а ведь это лучший uptime в истории симуляций".

Значит мне платят не просто так. хехе